« Tu traînes devant les hôtels pour trouver des banlieusards avec des costumes à 300 dollars. » À la lecture de cette phrase, je me suis rappelé que moi aussi j’avais un chauffeur de taxi comme ça quand j’officiais comme veilleur de nuit dans un hôtel. Le mien guettait depuis sa voiture, entre 19 h et 22 h, posté devant l’entrée. Limite il me demandait de lui garder la place entre deux courses. Il ne prenait jamais les femmes en robe de soirée, les bandes hilares de cravates en goguette ou les mères seules avec des enfants. Non. Son truc, c’était tout ce qui avait des valises « en dur », de gros machins d’où dépassait l’étiquette aux bords vert de l’aéroport Charles de Gaulle. En tant que taxi, il appliquait un traitement spécial pour ceux qui devaient prendre leur billet du retour en avion. Un itinéraire de sa confection lui permettait de gonfler la note jusqu’à 60 euros, sans l’aide des bouchons. Si on le prévenait d’un départ tardif, qu’on se démerdait pour que le client ne fasse pas appeler de voiture au préalable, il nous filait un petit pourcentage. Dix balles. Ça payait les clopes de la nuit et le dernier café. Pour nous remercier, il nous ramenait tout ce que la ville pouvait compter d’âmes en peine, à la recherche express d’une chambre. Surtout si c’était pour quelques heures. Personnellement, ça ne me faisait pas plaisir. Non seulement ça ajoutait du boulot quand, dans ce type de carrière, on cherche avant tout la paix ; mais ça amenait surtout à mon comptoir tout un tas de casse-pieds, le genre à partir à 5 h du matin avec 50 euros de mini bar dans la lampe. Pas vache, je lui payais quand même le café, parce que la nuit, on ne crache pas sur un brin de causette. Je voulais lui faire raconter des histoires, mais lui ne me parlait que de température. J’ai remarqué cela chez les habitants de la nuit : même privés de soleil, ils arrivent encore à parler météo. Lui se contentait de commenter le thermomètre. Les livreurs, les teinturiers, les prostitués, les flics en civil, tous. Seuls les petits dealers ne parlaient que d’argent. Comme les cravates que j’avais pour clients. Les affaires sont les affaires.

« Tu traînes devant les hôtels pour trouver des banlieusards avec des costumes à 300 dollars. » À la lecture de cette phrase, je me suis rappelé que moi aussi j’avais un chauffeur de taxi comme ça quand j’officiais comme veilleur de nuit dans un hôtel. Le mien guettait depuis sa voiture, entre 19 h et 22 h, posté devant l’entrée. Limite il me demandait de lui garder la place entre deux courses. Il ne prenait jamais les femmes en robe de soirée, les bandes hilares de cravates en goguette ou les mères seules avec des enfants. Non. Son truc, c’était tout ce qui avait des valises « en dur », de gros machins d’où dépassait l’étiquette aux bords vert de l’aéroport Charles de Gaulle. En tant que taxi, il appliquait un traitement spécial pour ceux qui devaient prendre leur billet du retour en avion. Un itinéraire de sa confection lui permettait de gonfler la note jusqu’à 60 euros, sans l’aide des bouchons. Si on le prévenait d’un départ tardif, qu’on se démerdait pour que le client ne fasse pas appeler de voiture au préalable, il nous filait un petit pourcentage. Dix balles. Ça payait les clopes de la nuit et le dernier café. Pour nous remercier, il nous ramenait tout ce que la ville pouvait compter d’âmes en peine, à la recherche express d’une chambre. Surtout si c’était pour quelques heures. Personnellement, ça ne me faisait pas plaisir. Non seulement ça ajoutait du boulot quand, dans ce type de carrière, on cherche avant tout la paix ; mais ça amenait surtout à mon comptoir tout un tas de casse-pieds, le genre à partir à 5 h du matin avec 50 euros de mini bar dans la lampe. Pas vache, je lui payais quand même le café, parce que la nuit, on ne crache pas sur un brin de causette. Je voulais lui faire raconter des histoires, mais lui ne me parlait que de température. J’ai remarqué cela chez les habitants de la nuit : même privés de soleil, ils arrivent encore à parler météo. Lui se contentait de commenter le thermomètre. Les livreurs, les teinturiers, les prostitués, les flics en civil, tous. Seuls les petits dealers ne parlaient que d’argent. Comme les cravates que j’avais pour clients. Les affaires sont les affaires.

Ce métier, je l’avais choisi à cause de Taxi Driver. Mais n’ayant pas le permis, je m’étais rabattu sur l’habitacle d’un comptoir d’hôtel. C’est dire la puissance de ce film. Oeuvre collective, quasi miraculeuse, le film Taxi Driver est un tout dont chaque morceau est délectable. Les idées de Martin Scorcese, l’image de Michael Chapman, l’interprétation de Robert de Niro, la musique de Bernard Herrmann, l’histoire de Paul Schrader. Et désormais, on peut compter dans cette liste les monologues de Richard Elman. Apparemment peu sûr de sa plume, Schrader aurait demandé au poète new-yorkais d’écrire les monologues de Travis. Comprenant qu’on lui servait sur un plateau d’argent une histoire et un personnage exceptionnels, Elman fit du zèle et transforma ces quelques monologues en un roman complet. Le résultat ressemble à une version mise à jour des Carnets du sous-sol de Dostoïevski, livre qui avait inspiré Schrader dans la conception de son histoire. Le journal de Travis est désormais entre nos mains, ce livre dont on se doutait de l’existence, bien qu’il ait fallu attendre 37 ans et les recherches des éditions Inculte pour qu’il soit disponible en France.

« Et c’est là, dans la salle d’attente, alors que j’attendais le diagnostic – un ulcère – que m’est venu à l’esprit l’histoire d’un chauffeur de taxi qui roulerait et roulerait encore pour évacuer sa colère. » Paul Schrader.

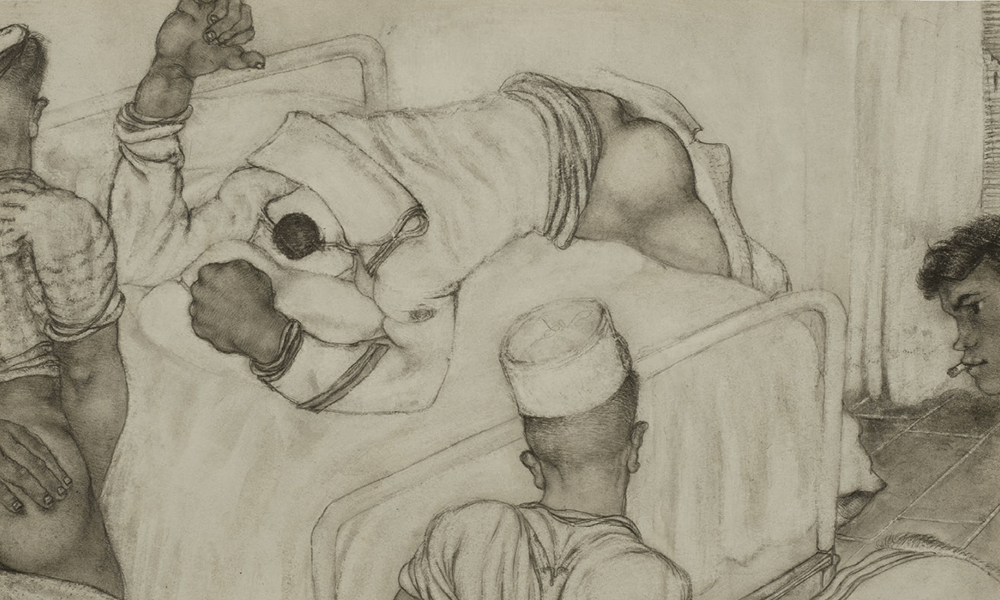

Taxi Driver est une histoire hors la loi. Dans sa forme même, elle enfreint l’une des premières règles des ateliers de creative writing, de celle que l’on retrouve dans les conseils psy permettant de survivre à une phase dépressive : « Ne laissez jamais un personnage seul. Un personnage seul geint, pense, mais ne crée pas d’action ». Ce petit conseil, pas idiot, tient pour les personnages « normaux », de ceux dont le destin se limite au bonheur. Normaux donc vides. Travis Binkle est seul. C’est la cinquième phrase du livre « Il n’y avait personne dans ma vie. À peu de chose près. Pas d’amour, personne à aimer. Et très peu de respect pour moi-même ». Du fait de sa solitude, Travis finit par trimballer le monde entier dans sa caboche. L’humanité se rappelle à son bon souvenir, car il la hait d’une haine nourrie à la frustration et la solitude. Seul contre tous, cette vieille rengaine nous saute à la gorge dès la première page du livre. L’intuition d’une si pauvre condition humaine, Paul Schrader s’y plongea à corps perdu durant les six jours qu’il prit pour coucher cette histoire sur papier. D’où tirait-il tant de nihilisme ? Les Schrader, installés dans le Michigan, avaient embrassé les traditions calvinistes de leur lignée pendant que la famille du père « se faisait sauter la cervelle à tour de bras ». Léonard Schrader, le frère aîné de Paul, raconte comment leur père les allongeait sur la table du salon pour les fouetter à coup de prise de rasoir électrique, et ceux jusqu’à sept fois par semaine. Leur mère, elle, aimait leur rappeler les souffrances éternelles de l’enfer en les piquant sous les ongles avec une épingle. Les règles à la maison sont tellement strictes qu’il suffit de respirer pour les transgresser. Les deux enfants accumulent les couches de culpabilité, ces dernières se transformant à l’âge adulte en un désespoir suicidaire. Paul garde son «38. Spécial» chargée à côté de son lit pendant que son frère Léonard tète le canon d’une arme vide pour s’endormir. Déjà engagé dans l’abysse, Paul passe plus bas que terre quand sa petite amie le largue : il vit dans sa voiture, conduit sans fin dans les rues de L.A, ne s’arrêtant que pour s’en balancer un derrière la cravate, le nœud de cette dernière devenant de plus en plus coulant. Il finit à l’hôpital, le ventre scié d’ulcères. L’infirmière est le premier humain avec qui il parle en trois semaines. À la fin du printemps 72, Paul a en main une mouture de son premier scénario, lui qui n’avait vu son premier film que onze ans auparavant…

Travis partage un grand nombre des maux de son créateur, bien qu’on ne sache pas très bien ce qui le met, lui, dans un tel état. Le génie de Scorcese justement a été de laisser un maximum d’obscurité sur la source de ses frustrations, permettant à tout un chacun d’y apposer les siennes. En cela, le film reste supérieur au livre de Richard Elman. Par besoin de littérature, Elman donne des pistes supplémentaires, certainement superflues. Bien que le Vietnam et sa violence soient abordés, c’est surtout des femmes dont on parle ici : la première maitresse de Travis, celles qu’il regarde dans les Diner, la vendeuse de bonbons du cinéma porno, la « dispatcheuse » de la compagnie de taxi, des clientes… Toutes ces femmes, partout, ce New York surpeuplé de femmes que Travis ne demande qu’à aimer. Malgré sa bonne volonté, ça ne marche pas fort pour lui. Alors il s’obsède, rejette la faute sur ce qu’il est. Son leitmotiv : « on doit devenir quelqu’un comme tout le monde ». Il veut devenir désirable et donc devenir quelqu’un. Alors, plongé dans l’obscurité, la nuit sans fin, Travis déraille, petit à petit. Il est une chose que de vivre en nightclubber, une autre que de travailler dans le noir. Vivre en chassé-croisé avec le soleil revient à s’offrir un voyage dans l’envers du décor. Loin des responsabilités, la nature humaine monte à la surface, avec son lot de concupiscence, sa part maudite tenant l’avant de scène, exposée par la poursuite des réverbères. La phrase de Travis à ce sujet est passée à la postérité : « Dieu soit loué, la pluie a lavé les ordures et les détritus des trottoirs ». Bourré d’amphétamine Reds, patché « King Kong Company » (une troupe fictive de la guerre du Vietnam), Travis erre, solitaire, dans les rues, ne trouvant de beauté nulle part, hormis chez cette Betsy qui le rejette. Ainsi naît son grand projet : assassiner le candidat démocrate Palatine. Projet pas si absurde que cela quand on sait qu’il a trouvé un écho dans la réalité auprès d’un certain John Wanock Hinkney qui tira sur Reagan, par amour pour Jodie Foster et ce film. On remarquera au passage, à quelques jours de l’anniversaire de l’assassinat de J. F. Kennedy, que dans l’histoire américaine, les assassins des conservateurs sont moins efficaces que ceux des progressistes. On finirait par croire qu’il y a comme une arnaque dans tout cela.

« Il dormait comme tout le monde. Il avait l’air bien ordinaire. Ça serait pourtant pas si bête s’il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. » L-F Celine

On ne peut regretter qu’une chose : si Travis avait écouté un peu plus Lou Reed, il aurait appris le dédain, ce qui lui aurait évité de prendre une balle dans le cou et de foirer sa carrière misérable d’assassin d’élu. Puis, il aurait certainement fini par lever Betsy. Coney Island Baby offert à une jeune femme démocrate sur Manhattan, cela fait certainement marquer des points, assurément plus que ce Kris Kristofferson qu’elle connaissait déjà par cœur. Surtout qu’ils évoluaient dans le décor parfait : ce New York du milieu des seventies, une ville au bord de la banqueroute où la criminalité au top s’accordait avec le punk battant, le hip hop embryonnaire et la dope que les jeunes se contentaient encore de sniffer… soit l’opposé de ce qu’est devenue cette ville pour riche. Quelqu’un, Scorcese peut-être, avait eu l’idée géniale de déplacer l’action depuis Los Angeles jusqu’à la Big Apple, soi-disant car les taxis y étaient plus reconnaissables. Mon œil. Filmer cette ville foutoir sous la canicule de l’été 75, avec les grèves d’éboueurs et la crasse « pour de vraie », voilà qui allait donner un alibi de plus à une génération pour y poser ses valises et y jouer sa vie.

La vérité universelle que l’on peut tirer de cette histoire extraordinaire est la dernière : la nuit est peuplée de personnes qui souffrent. Que ce soit ceux qui y travaillent ou les « mickeyfiés » de la fête, ces carnavaleux abrutis par leur propre bêtise. Il n’y a jamais assez de vernis pour cacher toute la misère du monde à la lumière de l’obscurité. Imaginez seulement ce qu’aurait été Le Voyage au bout de la journée. Vous la connaissez tous l’histoire, elle se termine par la programmation de votre réveil et votre série préférée sur Sidereel. Alors que la nuit, on n’est jamais à l’abri d’une surprise ; d’un peu de vie en somme. Ce sentiment morbide se retrouve dans chaque phrase de Richard Elman, la grande intuition du vide poussant les plus forts à vivre tambours battants. Un terreau parfait pour un peu de littérature.

Richard Elman // Taxi Driver // Editions Inculte (Traduction par Claro)

http://www.inculte.fr/catalogue/taxi-driver/

7 commentaires

Clap clap clap. Welcome back LJJ.

ce livre est une tuerie. Merci INCULTE

Voila un papier admirable, plein de bonté pour la douleur .

« Il n’y a jamais assez de vernis pour cacher toute la misère du monde à la lumière de l’obscurité. »

Aux gens de nuit pour seule pénombre.

Pour la référence à Lou Reed :

http://www.youtube.com/watch?v=vBbePNK8aHI

Bravo, bravo, bravo.

Ce livre est pourtant déja sorti en France en 1976 , dans une traduction chez Pac Editions

Rien à voir avec la choucroute mais est ce que vous comptez parler un jour de Blank City qui est sorti en salle la semaine dernière ? non juste comme ça pour savoir. Si non pourquoi ? Si oui bah j’attends en m’ouvrant une boite de thon. voila.