Dans la famille des mouvements nés d’une poignée de gamins remontés contre à peu près tout, on pioche rarement la carte du Hardcore pour claquer le beignet des plaintifs. Peu de légendes, encore moins de glamour chez ceux qui lancèrent sur les cendres du punk rock toute la subculture des années à venir.

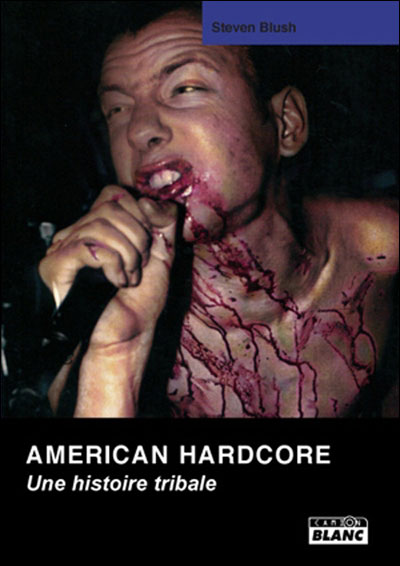

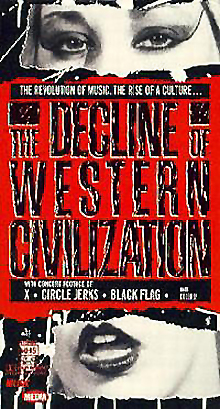

On trouve encore aujourd’hui autant de documentation que le nombre de tatouages sur les bras d’Henry Garfield pas encore renommé Rollins; du temps où il finançait le simple de son premier groupe S.O.A en vendant des glaces. Soit, pas grand-chose. Et surtout, mis à part Get In The Van – le livre de Rollins qui raconte son histoire sur la route avec Black Flag – et le documentaire The Decline Of Wester Civilization – signé en 1980 par Penelope Spheeris -, pas grand-chose de valable. Jusqu’en 2001, quand Steven Blush sort l’histoire tribale de ce mouvement avec American Hardcore. Steven Blush a tout vu de l’intérieur. Il a fait tourner ces groupes, les a fait jouer. Aujourd’hui réédité et traduit en français, son livre fait office d’essentiel.

Bonjour Steven Blush. Quand on lit votre livre, que l’on regarde le documentaire qu’il a inspiré, on se demande vraiment d’où vous venez pour avoir eu à ce point envie de construire quelque chose en partant de rien et en basant tout sur un rejet total, sans concession.

Bonjour Steven Blush. Quand on lit votre livre, que l’on regarde le documentaire qu’il a inspiré, on se demande vraiment d’où vous venez pour avoir eu à ce point envie de construire quelque chose en partant de rien et en basant tout sur un rejet total, sans concession.

J’étais un ado typique des banlieues américaines, passant son temps à écouter Led Zeppelin, Pink Floyd, ce qui pour moi était ce que devait être la musique à l’époque. Et puis, vers quinze ans j’ai fait un échange scolaire de six mois en Angleterre, à Londres. J’y ai attrapé la toute fin de la comète punk, en 78, 79. Honnêtement, ça a bouleversé toutes mes conceptions. J’ai vu les Clash avant qu’ils viennent en Amérique, Gang Of Four, j’achetais les singles de groupes comme Sham 69. Quand je suis rentré aux Etats-Unis, où j’habitais, les mecs étaient encore à écouter Led Zeppelin à fond dans leur voiture, mais ça ne me concernait plus. Ma copine à ce moment était à New York et tous ses amis étaient assez hip, on allait voir Joy Division bien avant que Ian Curtis se suicide, ils achetaient tout ce qui sortait d’Angleterre. Et puis je suis allé étudier à Washington DC où j’ai trouvé ce nouveau truc qui commençait là-bas, qu’ils appelaient le Hardcore. J’entendais parler de Black Flag, des Germs, Teen Idles avant qu’ils ne deviennent Minor Threat. Y’avait quoi, 20, 30 personnes à ces concerts.

Pourtant, ils rejetaient tout ce qui vous a fondé et que vous avez aimé jusqu’alors, le punk anglais et…

… Le truc c’est qu’en Angleterre ils parlaient de choses qui ne me concernaient pas. Et quand j’étais à New York, mon entourage était constitué d’étudiants en art, tous fans de Warhol. J’étais donc réellement concerné ni par l’un ni par l’autre. Ce que j’ai trouvé dans le Hardcore, c’était cette version banlieusarde du punk, faite par les gamins qui y habitaient. Personne n’était venu de la banlieue avec autant de colère auparavant. Ils ne faisaient pas gaffe aux fringues, et moi ça m’intéressait pas d’avoir une épingle à nourrice plantée dans la joue, même si la musique était géniale. Et puis je pouvais pas parler du mouvement Bauhaus, de la Nouvelle Vague, et je peux toujours pas d’ailleurs. Je ne me reconnaissais dans aucune des personnes que je côtoyais.

Et puis est arrivé Black Flag. Ils n’étaient pas de L.A, ils venaient de villes bien pourries autour. Ils n’étaient pas cools mais avaient un message qui me parlait et où j’ai finalement trouvé ma place. Et je vais rajouter une chose : puisque ces groupes ne venaient de nulle part, le plus intéressant était la connexion qu’il était possible d’avoir avec ces groupes. J’adorais les Clash, mais ça m’a fait chier quand ils sont venus ici avec leur tour bus, leur sécurité… Le punk ça faisait partie de l’entertainment, des maisons de disques, des industries culturelles. La première fois où j’ai vu Black Flag, ils trainaient après le concert, et ils ont amené toutes ces idées, cette philosophie. Greg Ginn me parlait de réussir, mais à des fins non économiques. Ca m’a scotché, je les vois devenir légendaire dans notre milieu et ils n’en avaient toujours rien à faire de l’argent. C’est pourquoi j’ai aimé le Hardcore. Ils avaient des guitares, mais rien à voir avec le rock, ils avaient de l’attitude.

En visitant votre site, je suis pourtant tombé sur cette affiche de concert que vous avez organisé, Minor Threat et PiL avec Johnny Rotten, qui pourtant était en plein milieu de tout ce que vous venez de rejeter…

Bon alors ça, ouais c’était un problème… Ian MacKaye voulait pas le faire pour ne pas se vendre. Les mecs de PiL ne comprenaient rien, ils ne voyaient pas pourquoi Minor Threat faisaient la gueule, mais ils voyaient ça de l’autre côté: du côté du business. C’est après que je suis allé à fond dans le Hardcore pur et dur. Je ne dis pas que c’était forcément le choix à faire, mais ça me semble encore aujourd’hui plutôt cohérent. J’avais choisi l’underground.

Votre livre commence avec des anecdotes sur Darby Crash, qui apparait comme un mythe fondateur du Hardcore, l’élément déclencheur de tout ce qui a suivi The Germs en Californie…

Attention, pour être clair je vois pas The Germs comme un groupe de Hardcore. Je dis juste que oui, The Germs c’est le groupe qui a permis au Hardcore de naître. C’était trop tôt pour leur musique mais le truc important, et c’est ce dont je te parlais avant, c’était l’attitude de Darby. Un modèle pour toute la scène. C’est le type le plus dur que j’ai rencontré de ma vie, vraiment. Le seul. Et quand je dis le plus dur, je veux pas dire le plus imposant physiquement. Je veux dire, il était réellement flippant. Et puis surtout, comme Sid Vicious il était mort quand tout s’est vraiment développé…

Justement, je voulais vous en parler. Le « Sid Vicious américain », comme on peut le voir dans le film de Penelope Spheeris… Vous avez vu le film d’ailleurs, What We Do Is Secret avec Shane West dans le rôle de Darby Crash, aujourd’hui chanteur de la reformation?

Je l’ai vu deux fois. La première fois, j’ai pas su le finir, j’avais un souci à regarder ce film hollywoodien… Et puis je l’ai revu et vraiment c’est un bon film. Tu sais c’est franchement pas une histoire facile à raconter, limite un film impossible à faire. Pour revenir au film de Penelope Spheeris, c’est sûr aussi que ça a forgé une « légende », faire de Darby le prototype du groupe Hardcore. Aussi, il est mort en même temps que John Lennon, je veux pas faire de comparaison mais ça a fait en sorte d’imprimer la légende de Darby dans la tête des gamins concernés.

Et puisqu’on parle du film de Penelope Spheeris, vous pouvez me dire quelle a été la réaction de la scène hardcore, après la diffusion du film ?

Et puisqu’on parle du film de Penelope Spheeris, vous pouvez me dire quelle a été la réaction de la scène hardcore, après la diffusion du film ?

Son film capture le moment 79-80, là où tout se fait. On peut pas vraiment parler en terme de « réaction » par rapport au film, sauf une réaction positive puisque ça a surtout montré la voie. Personne n’écrivait sérieusement sur ça, et quand on voyait ça à la télé, dans des séries, bon… c’était pas sérieux. Mais tout ceux qui ont été impliqué à la base du mouvement ont vu ce film. La première fois où on voyait Black Flag, Circle Jerks. Un peu comme le film sur Woodstock, après, chaque groupe dans le film est devenu une « star », t’étais le groupe class A. En 1980, ce qui marchait bien c’était Kansas par exemple. Plus personne n’en parle aujourd’hui, mais par contre on parle encore de ces groupes qui vendaient 300 disques maximum. Le hardcore c’est une influence un contre un, c’est ça le truc.

Ce qui me frappe en fait là dedans, c’est toute les connexions qu’il est possible de faire entre le Hardcore, la manière de faire et voir les choses et tout ce qui se passe aujourd’hui dans l’industrie du disque, quand on entend sans cesse parler de stratégies « Direct to Fans », de réduire l’espace entre l’artiste et le public avec les réseaux sociaux…

Ouais, et puis si on en parle encore c’est aussi que ça a changé la face de la musique. Ca jouait vite, fort, les mecs avaient des tatouages. Le mosh pit, la culture skateboard, les labels indés, Do It Yourself ça vient de là. Ca a donné l’indie music. Le truc à retenir c’est qu’une poignée de gamins dans cet énorme pays ont tout bouleversé. Ca a tout de même donné quelques uns les musiciens les plus influents et légendaires des dernières années. Nirvana, Beastie Boys, Flea des Red Hot Chili Peppers qui jouait dans Fear, Josh Homme… c’est tous des types qui trainaient là, un peu plus jeunes que nous. Ensuite en ce qui concerne internet et tout, les premiers hackers que j’ai rencontré c’était des punks. En fait là, on parle même pas de la musique, mais de ces labels comme Dischord, SST ou Touch & Go. C’est plus que de la musique, et c’est ce qui reste aujourd’hui. C’était plutôt politique. Pas dans le sens socialise ou je ne sais quoi, mais dans le sens où ça a forgé un état d’esprit et l’envie de se dissocier de tout ce qui ne nous satisfaisait pas. On a toujours dit que le Hardcore était un mouvement uni mais c’est pas ça, c’est plutôt comme un parapluie, avec plusieurs branches d’idées.

Et justement, vous décidez de terminer l’histoire vers 1986, alors que beaucoup de mecs du début estiment qu’à partir de 1983 tout est déjà terminé. Ce moment où la violence s’impose vraiment sur tout ce qui entoure le Hardcore, avec les gangs et les types qui arrivent et se fringuent comme des cholos. Vous partez vraiment à quel moment ?

Ca dépend à qui tu parles, en fait. De mon point de vue, je dis 1986 parce que les groupes fondateurs étaient encore là et meurent petit à petit. Black Flag splitte, comme les Dead Kennedys. C’est le moment où Hüsker Dü signe sur Warner, Minor Threat devient Fugazi… Si tu parles aux puristes, ils te diront même que tout prend fin en 1981. Mais voilà, tout dépend de ce que ça signifie pour toi. Quand des types comme Kevin Seconds de 7 Seconds arrivent, ils copient, veulent faire en sorte de retourner en 1980. C’est là que le mouvement devient ultra codifié, le Straight Edge à fond et tout ça.

C’est le moment où ça vous ennuie et vous vous tournez vers le Metal, parce que c’était plus fun ? Je veux dire, vous comme Penelope Spheeris pour encore parler d’elle, qui avez tout vu depuis le début, vous vous intéressez à ce nouveau truc que vous documentez dans un autre de vos livres, American Hair Metal, elle avec The Decline part II et dans lequel les mecs ont pourtant tous l’air d’être assez débiles…

C’est le moment où ça vous ennuie et vous vous tournez vers le Metal, parce que c’était plus fun ? Je veux dire, vous comme Penelope Spheeris pour encore parler d’elle, qui avez tout vu depuis le début, vous vous intéressez à ce nouveau truc que vous documentez dans un autre de vos livres, American Hair Metal, elle avec The Decline part II et dans lequel les mecs ont pourtant tous l’air d’être assez débiles…

Alors ce qui se passe, c’est qu’au moment où tout devient codifié, ce qui se rapproche le plus des débuts du hardcore vient de l’ennemi, le métal et ces types à cheveux longs… C’était aussi intense d’écouter les débuts de Slayer ou Metallica que la première fois où j’ai entendu Black Flag, c’était dangereux, ça faisait peur. Il y a une différence d’intérêt quand même, ils n’avaient pas d’attitude, tout le côté intellectuel était absent, en fait il ne restait plus que le sang avec le Metal. Mais soyons honnêtes, c’est facile d’être ultra dogmatique quand t’es gamin, tu veux être straight edge, défoncer tout ce qui ne te correspond pas… Mais tu vois, avec le Hardcore on avait tous 16 ans, ensuite tu grandis, tu fais attention aux filles, tu peux t’acheter de l’alcool et t’as envie de baiser. Tout était en train de se fermer à partir de 83, mais Black Flag étaient fans depuis le départ de Black Sabbath avec Ronnie James Dio, de ZZ Top, de Grateful Dead… Le Metal, à ce moment là, c’était comme ouvrir la boîte de Pandore, c’était juste le truc d’après. Ceux qui étaient contre cette évolution, finalement, ce sont des mecs qui ne savaient rien de tout ça sur Black Flag.

Vous êtes nostalgique de toute cette histoire ? J’ai vu Henry Rollins faire du spoken word, ce qui était assez incroyables d’ailleurs vu qu’il arrive sur scène et se met à parler non stop pendant 3h… Et bref, le premier truc qu’il nous raconte, c’est la première fois où il a vu les Bad Brains. Ce qui me fait dire aussi, pour en revenir au fait que vous vous êtes intéressé au Metal, que le Hardcore n’était qu’un point de départ pour beaucoup de gens…

Henry Rollins, c’est intéressant. Encore aujourd’hui. Il n’est pas forcément le plus aimé mais il faut lui donner énormément de crédit. Contrairement à beaucoup de monde issu du Hardcore pur, lui ne joue pas. Ca a réellement du sens, il a changé, c’est une toute autre personne que celle qu’il était, mais il croit toujours en ce qu’il croyait à l’époque. C’est pas vraiment de la nostalgie. Oui, le hardcore c’était en quelque sorte un point de départ, mais qui devait surtout nous pousser à aller de l’avant.

Steven Blush // American Hardcore, Une histoire tribale // Edition Camion Blanc