Fin des années 80 : une pochette blanche dépasse de la pile. Surfer Rosa des Pixies. On la saisit, elle vient facilement. C’est le fil d’Ariane et toute la pelote d’un certain rock ricain vient avec. Derrière les compos de haut vol signées Frank Black, il y a ce son, cette batterie hallucinante, la pièce qui vibre sous les larsens. Un coup d’oeil sur la pochette à la madone : le type derrière la console se nomme Steve Albini. On le traque sur d’autres LP, la piste mène jusqu’à son groupe Big Black et l’album Songs about fuckin’. On le retrouvera chez Silkworm, Nina Nastasia, les Thugs, Sloy, Page & Plant, Nirvana… La batterie de Surfer rosa a changé notre façon d’écouter de la musique.

90’s : Steve Albini lance le trio Shellac. Le son est toujours là, ce martèlement de forge avec reverb naturelle, au service d’un power trio «à l’ancienne». Du boogie en quelque sorte, déstructuré, passé à tabac. On replonge.

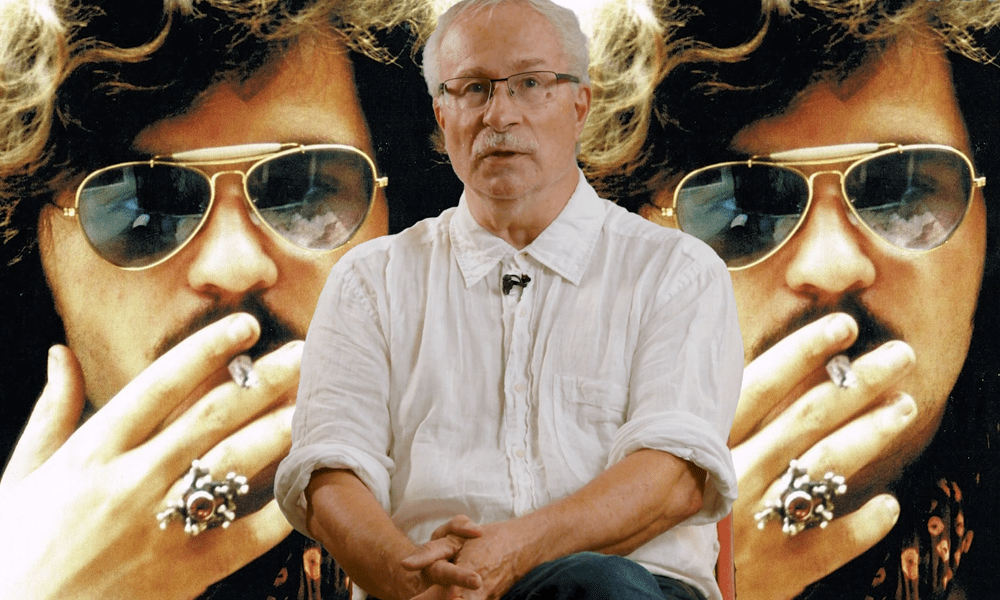

2007 : Shellac joue à Paris et accorde une interview à Gonzaï après le soundcheck. Steve Albini répond à toutes les questions avec franchise et, il faut bien le dire, passion. Il livre même un tuyau de premier ordre : comment reconnaître à coup sûr un mauvais groupe lors d’un concert. Après l’entretien, un sentiment étrange : le fil tiré, un après-midi des 80’s avec Surfer Rosa, vient de terminer un cercle complet. La boucle est bouclée.

Vous ne vivez pas tous dans la même ville, vous avez différentes activités d’ingénieurs du son : comment décidez-vous de sortir un nouvel album de Shellac, quel est le déclic ?

Steve Albini (guitare, voix) : Todd (Trainer, le batteur) vit en effet à Minneapolis. Mais nous parlons du groupe sans arrêt. L’important est d’avoir un projet en cours ou à venir pour le Shellac que ce soit des répétitions, des enregistrements, des concerts… Par exemple, après cette tournée, nous allons programmer des répétitions rapidement, je pense. Mais tout cela prend du temps, notre dernier disque a été enregistré il y a 3 ans. L’enregistrement va vite, tout le reste est très long.

Vous êtes le power trio par excellence, de la force brute. Avez-vous déjà imaginé recruter un quatrième membre, un genre de Steve Mackay au saxophone par exemple ?

SA : Ce serait très difficile pour nous, nous sommes vraiment un trio. Difficile d’imaginer Shellac autrement. A une certaine période, je voulais intégrer un chanteur car je ne pense pas être très bon. Mais Bob et Todd n’ont pas voulu.

Bob Weston (basse) : Jouer en trio, c’est aussi une contrainte et nous aimons cela.

SA : Dès qu’un artiste veut changer de direction, faire évoluer le son, il décide généralement d’ajouter un musicien, un instrument… Avec le trio, vous pouvez faire l’inverse, vous pouvez enlever quelque chose et le changement est tout de suite énorme. Un seul musicien peut avoir une importance phénoménale sur un morceau. Et puis, une conversation à deux, c’est déjà difficile ; à trois, vous devez vous répéter ; à plus de trois, il ne reste plus qu’à écrire un mémo et à l’afficher sur le mur… Ca devient compliqué.

Dans votre discographie, on trouve un morceau à part, réellement impressionnant, « Didn’t we deserve a look at you the way you really are », qui ouvre votre deuxième album Terraform. Comment êtes-vous parvenus à graver cette pièce hypnotique, vraiment unique ?

SA: Voilà l’idée principale : quand vous jouez un thème très simple, vous pouvez créer une tension importante en changeant le moindre petit détail. C’est excitant et cela correspond à notre façon de faire. Ensuite, votre écoute entre en compte. Quand vous écoutez un morceau répétitif comme celui-ci, votre oreille perçoit des choses différentes au fil de la chanson. Rien n’a changé mais votre oreille s’attarde sur une note, un contretemps que vous n’aviez pas forcément repéré au début du morceau.

BW : Quand nous la jouons en live, je lance la ligne de basse et les autres se placent dessus. Rien n’est prévu, on ne compte pas les mesures. Un regard suffit et on la lance pour 15 ou 20 minutes.

SA : Nous avons la réputation d’être un groupe très précis, très «math’ rock» mais c’est faux. Nous prétendons être sérieux, nuance ! Nous donnons l’impression de savoir ce que nous faisons (rires). En fait, notre système est simple : «Just watch Todd ». Quand il lance une partie nous le suivons. Car nous découpons les morceaux en différentes parties. On se dit « Ici débute la partie Dragon » et nous la jouons pour … Un moment (rires) ! Puis, on se fait signe et on enchaîne avec le passage ZZ Top.

BW : Ou la partie Plastic Bertrand. Oui, je sais, je sais, il est Belge pas Français. Désolé.

SA : Vous savez, Il y a toute une emphase culturelle autour du songwriting mais, chez nous, ça ne veut rien dire. Nous n’écrivons pas de morceaux. Le songwriting tuerait notre musique. Et puis, quand rien n’est écrit, on peut pas vraiment se tromper (rires).

Alors, comment viennent les morceaux de Shellac ?

BW : En jouant ou, très souvent, après des discussions. On se dit « ce serait bien d’essayer telle ou telle chose, de partir sur un morceau très répétitif, de changer le rythme de cette façon…»

Et comment vous souvenez-vous des moments qui vous plaisent, que vous trouvez bons ?

BW : Nous jouons et nous les retrouvons.

SA : Nous devons parfois «réapprendre» les bons moments.

Y a-t-il des titres que vous ne jouez qu’en répétition ? Qui ne passent jamais cette étape ?

SA : Non très peu. Pour certains, nous les répétons et nous les enregistrons, puis nous ne les jouons jamais en live. Mais nous n’abandonnons pas totalement un morceau.

BW : C’est aussi parce que nous en avons peu. Il ne faut pas être trop difficile ! (rires).

J’ai une théorie sur votre musique : pour moi, vous êtes un groupe de funk. Vous faites durer vos morceaux, puis surviennent des breaks étonnants, puis vous repartez longuement sur une partie… C’est une dynamique funk, heavy certes, mais du funk ! Des JB’s hard sans costards…

SA : Well… Si cette théorie fait sens pour vous, alors c’est très bien (Rires). Vous pouvez le dire ou l’écrire je n’y vois rien de dérangeant, mais ne me demandez pas de la justifier ou de la développer (Rires).

BW : Nous théorisons peu sur notre musique.

Okay, nous avons le guitariste et le bassiste, donc parlons un peu de batterie. Vous avez toujours eu un son de batterie sidérant sur vos disques ; idem sur les enregistrements de Steve pour d’autres groupes. Beaucoup de très bons disques, des 80 ‘s par exemple, sont difficiles à réécouter à cause d’une caisse claire ignoble. Est-ce un élément capital pour vous ?

SA : Honnêtement, ça compte, mais ce n’est pas central.

Impossible avec un tel son !

SA : Mais si, je vous assure. Pour nous, ce n’est pas très difficile : nous avons un très bon batteur et les bons batteurs sont faciles à enregistrer. Pourquoi ? Parce qu’ils sonnent bien. Pour les 80’s dont vous parliez, c’est un autre problème. Les ingénieurs du son avaient décidé d’éliminer l’élément humain dans la musique. C’était une décision réfléchie, très consciente. Selon moi, avoir un rôle actif pour changer la musique, pour la mettre en adéquation avec les exigences des techniciens, c’est une erreur. Quand vous ne suivez pas cette idée, ça sonne bien. Ecoutez des enregistrements des 30’s, 40’s, 50’s, le son est cohérent : un piano sonne comme un piano. Même dans les années 60 où les ingénieurs recherchaient des sons psychédéliques, ils ne voulaient pas éliminer l’élément humain durant l’enregistrement.

Pour vous, il s’agit donc avant tout du problème d’une époque précise…

SA : Non, c’est un cycle dans la musique. Regardez dans les années 90, tout le monde est revenu à un enregistrement plus naturel. Puis, il y a quelques années, tout devait passer par ordinateur pour être recalé, affiné. Un besoin de musique «parfaite». Mettez bien les guillemets, pour l’ironie (rires).

Au risque d’insister et d’être encore plus lourd que votre grosse caisse : votre son de batterie est vraiment particulier, reconnaissable à la première écoute. Ce n’est pas uniquement un hasard…

SA : Si vous avez un bon batteur et que le captez naturellement, l’enregistrement sera bon. C’est aussi simple que cela. Beaucoup de batteurs sont meilleurs que le public ne pense. Quand vous allez voir un groupe, si vous aimez le concert, c’est généralement parce que le batteur a été bon. En règle générale, les groupes sont bien meilleurs que ce qu’ils imaginent, je peux vous le certifier. Mais ils sont terrifiés, ils veulent tellement impressionner la terre entière, tout contrôler. Par exemple, ils se mettent à jouer avec un métronome pour que ce soit parfait. Vous enlevez le métronome, ils sont bons, ils s’écoutent enfin jouer.

Faites ce test un jour : chez pas mal de disquaire d’occasion aux USA, on trouve toujours un bac avec des disques gratuits ou presque car personne ne les veut. Prenez en quatre ou cinq, je le fais parfois. Je peux vous garantir, de façon certaine, qu’il n’y a absolument aucune erreur, aucun problème sur ces albums. Ils sont parfaits. La perfection et personne n’en veut.

Pourquoi, à votre avis ?

SA : Parce que tout le monde se fout de la perfection. Ces disques sont parfaitement dans le tempo du début jusqu à la fin, avec des instruments bien accordés… tout le monde s’en fout. Personne n’écoute de la musique de cette façon. Il faut forcément autre chose.

Je vais vous citer quelques grandes phrases rock. Lesquelles auriez-vous aimé écrire ? La première : « I’m hot and when i’m not, I’m as cold as ice ». Bon Scott, AC/DC.

SA : Elle est vraiment bien. Todd aurait pu l’écrire en disant « I’m hot and when i’m not, i’m still hot ». Ce serait sa version.

« How can you stay with a fat girl who say, do you want to marry me and if you want you can buy the ring. » The smiths.

SA : Non je n’aime pas trop. A vrai dire, je ne suis pas un fan des Smiths. Morrissey est vraiment très intelligent mais cette phrase ne me plait pas particulièrement, non…

« Never fly a plane when you’re drunk on anisette » de…

SA : Silkworm ! Andy Cohen écrit de très grands textes mais je ne sais jamais de quoi il parle. Je me sens vraiment sous-éduqué en l’écoutant mais les paroles sont fantastiques… Cette ligne est vraiment bonne.

J’ai choisi trois moments dans votre carrière d’ingénieur du son, trois expériences particulières, pouvez-vous nous dire ce qu’elles vous évoquent ? Tout d’abord, l’enregistrement avec le mythique groupe français, Les Thugs.

SA : Avec eux, j’ai découvert une façon très « française » d’être dans un groupe. Très décontractée, professionnelle mais vraiment cool, sans pression. Et au final, le disque est bon.

The Auteurs, avec lesquels vous avez enregistré After murder park.

SA : Je ne connaissais pas vraiment le groupe et ses morceaux avant de l’enregistrer. Mon souvenir le plus précis, c’est l’intelligence de Luke Haines et de ses paroles. J’aime beaucoup ses autres projets Baader Meinhof et Black Box recorder.

Silkworm et leur chef d’œuvre Developper.

SA : Ah Developer… Le groupe était… enfin, disons qu’après l’album Firewater, on leur répétait «vous allez devenir énormes», ce genre de commentaires… Et puis, ils ont compris que ça n’allait pas se passer comme ça, pas du tout. Qu’il n’y avait pas un public en attente. Donc, pour l’album d’après, Developer, ils se sont dits «faisons exactement, ce que l’on veut». Ils étaient libérés et nous avons enregistré dans cet état d’esprit. Ca s’entend, je crois.

Plutôt, oui. La musique de Shellac repose sur un paradoxe : pour beaucoup, vous êtes une sorte de groupe d’avant-garde. Mais vos influences viennent largement du classic rock (ZZ top, Led Zep, Cheap Trick même). En France, les chapelles rock sont beaucoup plus strictes.

SA : Dans votre collection de disques, vous avez un peu d’avant-garde, non ? Un peu de folk, non ? Et puis du rock 70’s ? C’est pareil pour nous.

Mais d’habitude les groupes indépendants citent des influences plus glamour ou préfèrent clamer qu’ils ont leur propre style, qu’ils sont uniques…

C’est normal et plutôt bien. Tout bon groupe doit être égoïste, au moins un peu. Sinon, cela devient un groupe de reprises, au mieux. En fait, je vais vous dire comment reconnaître un mauvais groupe, c’est très simple : à la fin du concert, ses membres sont toujours en train de demander « Qu’en penses-tu ? », « Que devrions-nous changer ? »… Voilà, on les reconnaît à ça.

Paris, samedi 26 mai 2007

A paraître: Excellent Italian Greyhound (PIAS)

http://www.myspace.com/shellacofnorthamerica

Photos: Alan King (http://blogroyal.net/)

Thanks to Fred H. Collay.