The thing is : il n’y a pas de fumée sans feu. Et Nick Kent est de ceux qui ont senti les flammes le caresser.

Il en a vu des brasiers capables d’engloutir des villes ou de consumer des hommes. Vu de si près qu’il s’en est fallu de peu qu’il se crame les doigts et les poils du nez. Quand il ne maniait pas lui-même les allumettes ! Comme ce fut le cas face à Jerry Lee Lewis, l’attisant de ses questions en forme de balles de 45 alors que le Killer écumait déjà de rage. Ou en allant se frotter aux rois de l’ecsta de la scène mancunienne moins de deux ans après avoir décroché complètement de la cuillère et la paille.

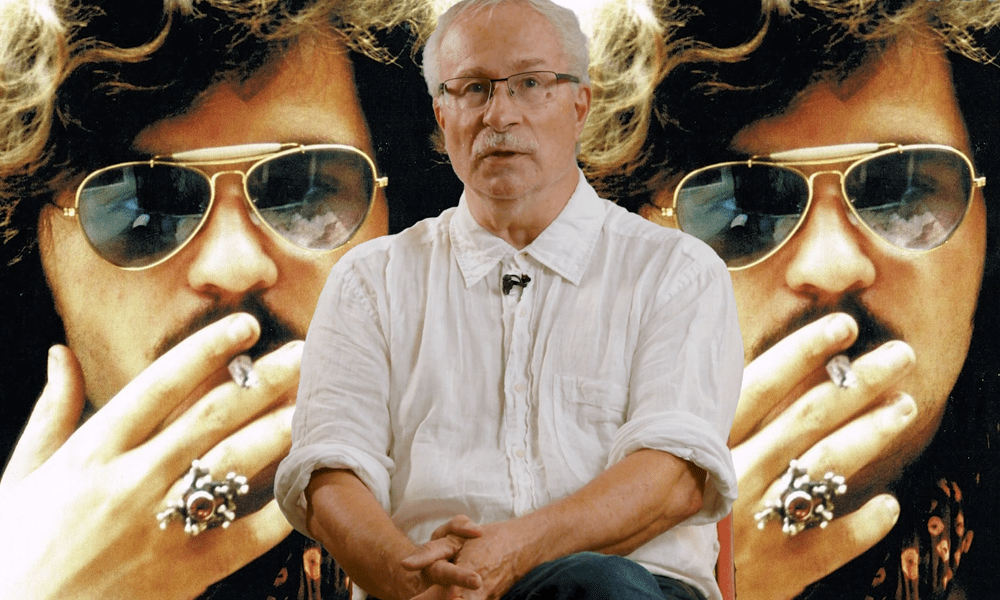

Démarré en 71 au simili-journal Frendz (« of Rolling Stones »), la carrière du rock critic a rapidement grimpé les escaliers de la rédaction du NME sous la férule de Nick Logan pour en devenir une figure de proue. Que les années à venir n’ont cessé tout à la fois d’affûter et d’éprouver au contact des feux de pailles qu’il suivait dans la nuit (Rod S., Syd B., Sid V. et la liste s’allonge encore). Trente huit ans après, dans un palace normand, votre serviteur accompagne Nash qui règle les derniers détails techniques, son, trépied, lumière, confort de la banquette. Le plus célèbre rock critic anglais nous y rejoint dans une aura noire-sacrée.

Chapeau freelance et barbiche sophistiquée : une moustache se devine, s’imagine, s’espère en fait. L’anneau qui tintait à son oreille dans The Filth and the Fury est toujours là, mais les longs cheveux charbonneux ont pris les reflets de la craie.

Un poilu des tranchées du Roxy, un barbouze du Mersey lysergique, un para qu’on a trop fait sauter sur le glam-mékong pour y dézinguer à tout va des chevelus maquillés comme des tantes…

Grossière erreur. Ce serait aller trop vite en besogne, les hésitations étant en vérité autant imputables à la dope qu’à la conversation qu’il tient en français et sans rechigner pendant près d’une heure. Et quiconque s’en donne le temps se voit conter une flopé d’anecdotes célèbres et délicieusement clichées : l’O.D. de Keith Richard une nuit à Chelsea en 74 (« Que faire ? En Angleterre si on appelle une ambulance pour un truc pareil, les flics arrivent automatiquement. »), les coups de chaîne de Sid Vicious rapidement suivis des coups de couteau des punks de King’s Cross… On se croirait assis dans cette chambre londonienne mythique, entre McLaren et Zermati, le soir où le punk fut inventé. Et doucement, sans même s’en rendre compte, on assiste à une leçon.

Grossière erreur. Ce serait aller trop vite en besogne, les hésitations étant en vérité autant imputables à la dope qu’à la conversation qu’il tient en français et sans rechigner pendant près d’une heure. Et quiconque s’en donne le temps se voit conter une flopé d’anecdotes célèbres et délicieusement clichées : l’O.D. de Keith Richard une nuit à Chelsea en 74 (« Que faire ? En Angleterre si on appelle une ambulance pour un truc pareil, les flics arrivent automatiquement. »), les coups de chaîne de Sid Vicious rapidement suivis des coups de couteau des punks de King’s Cross… On se croirait assis dans cette chambre londonienne mythique, entre McLaren et Zermati, le soir où le punk fut inventé. Et doucement, sans même s’en rendre compte, on assiste à une leçon.

Celle-là même qui fut lui dispensée dès 72 par son mentor du Michigan, Lester Bangs qu’il avait rejoint (sans prévenir le concerné ni organiser la rencontre, mais pas sans bouffer des Quaaludes avant de s’y rendre) et suivi en freelance. A jamais, sa vision et sa méthode de travail en furent changées, et avant qu’il ait quitté le NME (« je me suis fait virer DEUX fois » rectifie-t-il dans un éclat de rire), il pu l’appliquer un pelletée de fois. Faisant tomber les masques derrière lesquels se planquaient autant de gamins qu’on avait eu la faiblesse de faire monter sur le piédestal de leur orgueil. Avec une détermination virulente, même dans les pire moments de doute (« C’aurait été une défaite. Et qu’est-ce que j’aurais fait, je serais devenu bibliothécaire ? »), quand sa prose eu vacillé entre les paluches du dealer qu’il partageait avec Sid, pas revanchard, dans la piaule duquel il squattait.

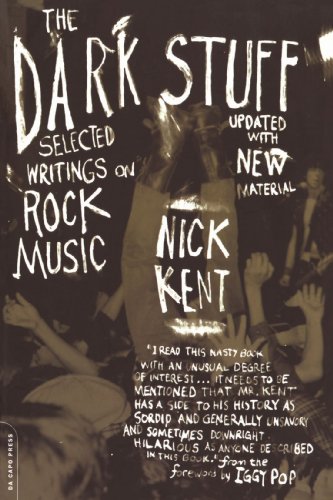

Ce Tom Wolfe du rock a depuis compilé quelques uns de ses meilleurs papiers dans The Dark Stuff (chez nous, via Scali puis Naïve) et nous avoue en avoir terminé le follow up en Février dernier, à paraître début 2010, qui s’annonce plus autobiographique, plus fort, et plus noir.

Moi – Darker than Dark Stuff ?

Nick – Plus de drogues, plus de sexe, plus de everything… plus de spiritualité aussi… Laughs.

Plus cocasse encore, il avoue participer à l’auto(sic !)biographie de Keith, l’aidant à fixer les trous de boulettes dans son cortex.

« Il se souvient qu’il a fait un album appelé Exile On Main Street, il se souvient que son fils est mort, mais les dates… forget it ! He doesn’t remember anything ! ». De quoi renvoyer définitivement l’image du junkhead crâmé au fond d’un bac à seringues usagées.

La touche ultime, celle qui surpassera dans dix ans le souvenir du regard pertinent sur l’époque et des histoires qu’on se damnerait pour avoir imaginées et écrites, se situe encore ailleurs. Lors d’une respiration entre deux questions, Nick Kent tourne sans hésiter sa tête de l’objectif pour pointer sa complexe pilosité de menton vers moi, et me réclame un thé. Comme si je n’étais pas en train de l’interviewer mais de brosser un tapis ou faire les cuivres. Rectification : pas un thé, une tasse d’eau chaude.

La touche ultime, celle qui surpassera dans dix ans le souvenir du regard pertinent sur l’époque et des histoires qu’on se damnerait pour avoir imaginées et écrites, se situe encore ailleurs. Lors d’une respiration entre deux questions, Nick Kent tourne sans hésiter sa tête de l’objectif pour pointer sa complexe pilosité de menton vers moi, et me réclame un thé. Comme si je n’étais pas en train de l’interviewer mais de brosser un tapis ou faire les cuivres. Rectification : pas un thé, une tasse d’eau chaude.

Une batterie de garçons en blanc s’exécute à ma requête. Un plateau en main, je dépose la tasse fumante devant le maître qui se lève (hors cadre) et sort de sa poche une blague à tabac remplie d’herbes dont il saupoudre sa tasse. Bruit de cuillère qui évoque diverses images à chacun de nous et pas forcément des belles. Kent soufflera pendant les dernières questions pour refroidir sa décoction mais sans y parvenir. Au moment de partir, comme Lester Bangs avant lui, il avait offert un ultime conseil : « Elargis tes horizons, don’t just do rock. Il n’y a pas assez aujourd’hui là dedans. »

Plus tard, en rangeant la caméra, l’infâme breuvage refroidi au milieu de la table me renvoya l’image d’une époque magique où, il y avait une raison d’écrire, d’enquêter, de s’enthousiasmer.

« Quand j’étais enfant, les Beatles c’était deux albums par an, plus chaque trimestre un nouveau single et des b-sides. C’est quoi, trente chansons par an ? »

Comme nombre de ses acteurs, cette eau là a depuis longtemps croupie. Certains ne se noieront plus. Ils brilleront comme un fanal à l’entrée d’un port.