J. Edgar, comme son titre l’indique, n’est pas un film sur Hoover, l’omnipotent créateur et directeur du FBI, mais un film sur l’homme privé, sur son intimité restreinte et contrainte. Le ministre de la Justice le dit à Hoover dès les premières images : « Vous n’avez pas de vie sociale, pas d’amis, et vous êtes obsédé par un fichier d’empreintes digitales ». Comment toucher les autres lorsqu’on ne veut pas, ou ne peut pas, les toucher ? Tel est l’enjeu du film d’Eastwood, et il se négocie tout du long. À la jeune fille qui refuse de l’épouser, Edgar propose un poste de secrétaire. De l’homme qui attire son regard dans un café, il fait son bras droit. De même, à chaque président nouvellement élu, l’homme négocie son espace vital, un espace politique qui se gagne grâce aux fameux dossiers qu’il possède sur les uns et les autres, dossiers qui ne sont que l’intrusion de Hoover dans leur intimité. Cette intrusion se reflète dans toutes les strates du film, les explosions qui font entrer de force la politique dans le foyer de Palmer, l’intrusion du kidnappeur chez Lindbergh, de toute part l’intime est attaqué et doit être défendu, protégé.

J. Edgar, comme son titre l’indique, n’est pas un film sur Hoover, l’omnipotent créateur et directeur du FBI, mais un film sur l’homme privé, sur son intimité restreinte et contrainte. Le ministre de la Justice le dit à Hoover dès les premières images : « Vous n’avez pas de vie sociale, pas d’amis, et vous êtes obsédé par un fichier d’empreintes digitales ». Comment toucher les autres lorsqu’on ne veut pas, ou ne peut pas, les toucher ? Tel est l’enjeu du film d’Eastwood, et il se négocie tout du long. À la jeune fille qui refuse de l’épouser, Edgar propose un poste de secrétaire. De l’homme qui attire son regard dans un café, il fait son bras droit. De même, à chaque président nouvellement élu, l’homme négocie son espace vital, un espace politique qui se gagne grâce aux fameux dossiers qu’il possède sur les uns et les autres, dossiers qui ne sont que l’intrusion de Hoover dans leur intimité. Cette intrusion se reflète dans toutes les strates du film, les explosions qui font entrer de force la politique dans le foyer de Palmer, l’intrusion du kidnappeur chez Lindbergh, de toute part l’intime est attaqué et doit être défendu, protégé.

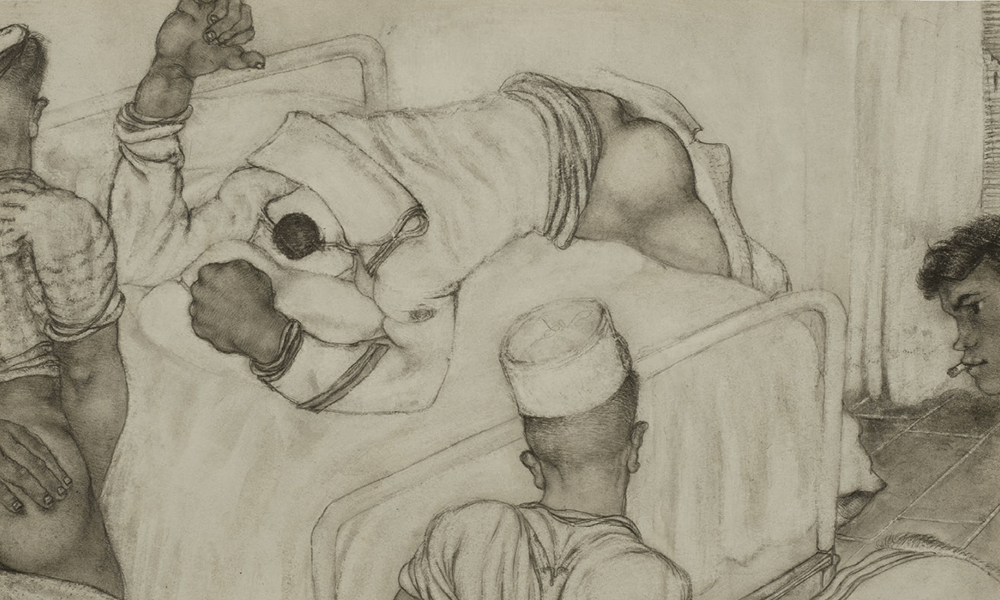

Au cœur de cette quête, Eastwood place l’homosexualité d’Hoover. De cette homosexualité impossible à afficher, et donc à assumer, semble découler toute l’ambiguïté et la hargne du personnage. On peut reprocher à l’inspecteur Harry d’avoir de cette question une lecture un peu convenue. La mère étouffante du personnage, la relation fusionnelle avec Clyde, sont parfois traitées avec un peu trop d’emphase et de clichés. Lorsque l’histoire s’élève au-dessus de l’anecdote, on voit apparaître la mécanique qui entraîne le personnage vers le pouvoir. En disant défendre l’Amérique, c’est avant tout sa propre vie qu’Edgar Hoover cherche à protéger. Le conflit entre l’attirance de Hoover pour les hommes et l’idéal martial édicté par sa mère, ne peut se résoudre que dans un jeu de secrets et de travestissements. Si ce jeu est lourdement marqué lors de la mort de la mère d’Hoover, il s’exprime plus intelligemment dans l’une des scènes d’ouverture : le jeune Hoover emmène sa future secrétaire à la bibliothèque du Congrès afin de lui montrer le système de classement qu’il a établi. À partir d’un mot, le jeune homme exhume une fiche qui lui permet de retrouver en quelques secondes, dans un labyrinthe de livres, celui qu’il cherche. En quelques plans, Eastwood dit toute l’ambiguïté de son personnage : à la fois son désir d’avoir les choses à portée de main, et son incapacité à jamais les saisir. En voulant l’impressionner, Edgar perd de vue la jeune fille. Il interpose entre elle et lui une table, des étagères, des mots, de l’information. Eastwood montre combien, malgré ce fil d’Ariane qui lui permet de retrouver, de classifier, la psyché de son personnage s’enferme, in fine, dans un labyrinthe retors. On fait de constants allers-retours entre le présent, où Hoover dicte ses mémoires, et les scènes qui montrent son ascension politique. Ces scènes communiquent les unes avec les autres, on appelle un médecin en 1963 et le médecin arrive dans une scène vingt ans plus tôt. D’autres scènes se répètent d’ailleurs à l’identique, d’une époque à une autre.

Mais au lieu de marquer seulement ces répétitions, Eastwood les tresse, en dépit de la chronologie, en dépit parfois de l’histoire. Il montre ainsi combien Edgar Hoover se perd dans les couloirs mêmes du monument qu’il construit à sa gloire. Son discours ne change pas au fil des années, mais à chaque redite il ajoute un nœud aux liens avec lesquels Hoover enferme Edgar. Dans une belle scène finale, son bras droit, Clyde, reprend le film qui vient de se dérouler et en pointe les mensonges et les incohérences, retournant la dialectique paranoïaque et politique de son ami en une question personnelle. La longue bataille que mène Hoover contre les communistes n’est sans doute, nous dit Eastwood, qu’une longue bataille contre lui-même. Edgar Hoover l’affirme : l’ennemi est à l’intérieur et il doit être combattu. Mais ces phrases qui s’appliquent à des communistes invisibles s’appliquent mieux encore, quelques scènes après, au bégaiement qu’il a combattu adolescent, un ennemi et une faiblesse qui menace toujours de refaire surface s’il baisse sa garde.

Cette omniprésence du combat intime est certes la force du film, mais aussi son premier défaut. Il peine à prendre une perspective historique tant tous les éléments et les personnages sont réduits à des marionnettes dans le théâtre privé d’Edgar Hoover. Il est dommage d’en être resté à la petite histoire, de ne pas avoir voulu ouvrir sur l’extérieur, montrer ce qu’a pu générer de violence et de terreur, un homme qui abritait derrière son pouvoir une peur de la violence, et la peur de lui-même.

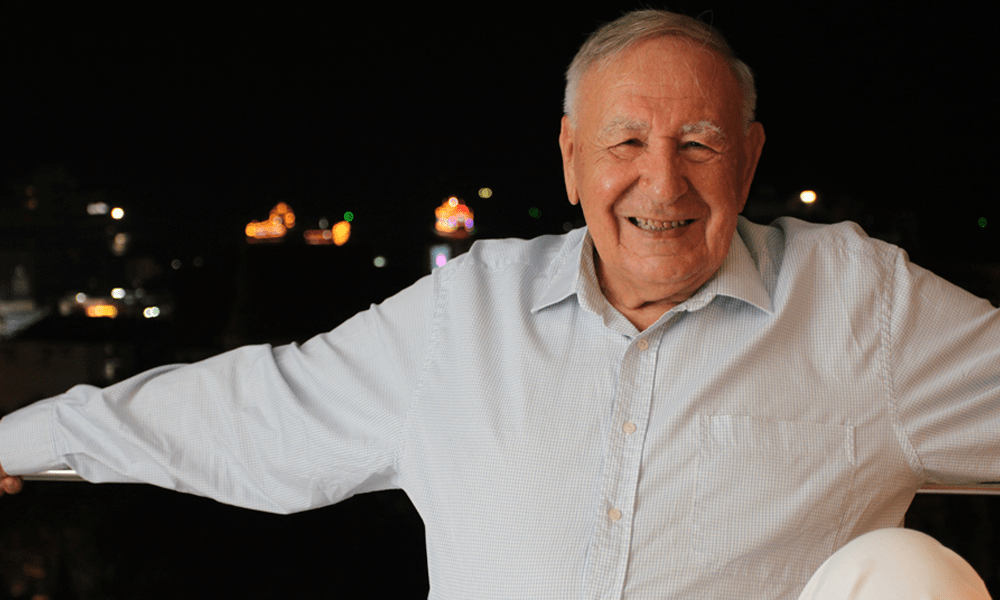

Clint Eastwood // J. Edgar // En salles le 11 janvier