Être membre du jury d’un festival auto-proclamé subversif, c’est forcément un honneur, surtout quand c’est le premier du genre. Subversif, ce n’en est évidemment pas un, de genre, c’est davantage une réception… subjective. Et là encore pas que. Déjà, ce qui fait la force d’un festival dit subversif, c’est qu’avant même qu’il y ait débats sur les films, il y a confrontation sur la vraie valeur d’un terme qui met tout le monde en désaccord, partant quand même bien du principe que ce n’est tant pas l’objet qui est subversif (ou pas) mais un contexte (lieu, époque…).

Mezzanotte (sorti en 2014) de Sebastiano Riso, membre du jury, est bien un film subversif là où il a été tourné et montré – en Sicile – par rapport à ce qu’il raconte – les bifurcations de travestis et autres trans’. Si le film peut jouir d’une certaine cote gay friendly entre Paris et Milan et par la même occasion d’une réputation (subversive donc), sur son territoire insulaire, c’est parce qu’il a été interdit (tant aux mineurs qu’aux majeurs vaccinés). Condamné. Mais revenons à Metz. Sur l’affiche du festival et sur les cartons avant les films, était inscrite la définition de « subversif, ive » comme une piqûre de rappel « qui bouscule les codes et les normes établis ». La meilleure interrogation viendra d’un certain Franck Blood (maquilleur effets spéciaux et membre du super collectif No Reason, caméra à l’épaule à la fin de chaque projection : « est-ce que vous avez été subversé ? ». Oui, subversé par le festival, très belle initiative de la part de Charlotte Wensierski et son crew The bloggers cinema club ; une belle initiative pour Metz en particulier à l’heure où leurs cinémas d’arts et d’essai – comme dans d’autres villes de province à l’évidence – sont des espaces menacés. Une alternative salvatrice dans l’exception culturelle française !

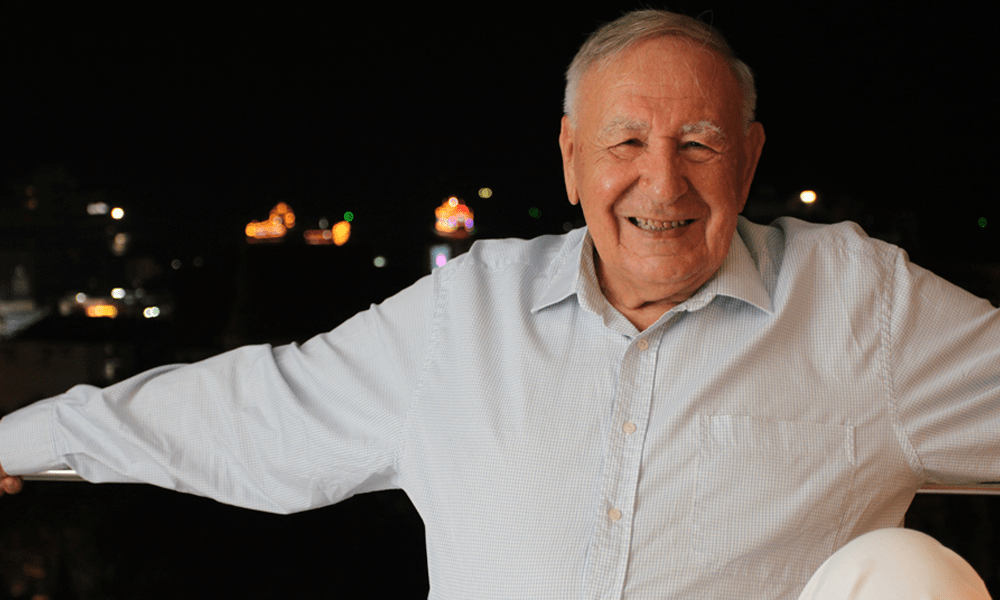

Pendant 4 jours intensifs, je serai accompagné d’une équipe du jury « pro »; un groupe hétéroclite comme un casting de télé-réalité : le réalisateur Sebastiano Riso donc, l’acteur Philippe Nahon – incroyable personnage, le genre de rares mecs septuagénaires capable de trouver un film radical « magnifique » -, une prof d’arts plastiques (et notre chère présidente) Claire La Huerta, l’électro-man Chapelier Fou et l’illustratrice Eva Gastro (sic). On a vu une série de films qui étaient effectivement subversifs, d’autres moins, mais la dimension du politique était bien là, nichée à l’intérieur des longs-métrages, en particulier ceux orientés sexuellement, en marge, de l’inégal Like Cattle Towards Glow au gagnant unanime Moi, Olga en passant par les courts – Limbo Limbo Travel. Sur la même ligne, on pourrait encore citer, hors compétition, Paroles de king de Chriss Lag, Vorgue de Lucie Shosseler et une performance genrée, Sang Sexe, de Godefroy Gordet avec Cyril Chagot. Un beau programme mais, dans le contexte précis des attentats, avec du recul autant qu’à chaud, on ne pouvait plus voir ces œuvres de la même façon… Enfin, pour faire écho au titre du festival, il y a la fabrication de ces films qui, elle, entre dans les… normes de la subversion, hors terrain tradi’ sur le plan du financement et de la production, comme ces films qui n’existaient pas, à l’image de Gudsforladt, Aaaaaaaaah ou plusieurs courts métrages regorgeant d’inventivité (voir plus bas).

Tous ces films existent. Parlons-en.

Moi Olga

On démarre avec Moi Olga (qui sort pile cette semaine en France), le portrait en noir et blanc d’une lesbienne des 70’s en Tchécoslovaquie emmenée par l’impeccable Michalina Hepnarova, une mini-Natalie Portman tout en désespoir liquide sous la frange qui se métamorphose sans la moindre ellipse narrative : tour à tour enfant paumée dans une société qui voudrait la recaler dans le droit chemin, adolescente repliée sur son mal-être qui envoie des lettres comme des appels à l’aide dans une bouteille vide à la mer ou femme fatale qui cherche son salut dans le sexe. C’est un récit linéaire ou plutôt en pente dure sur la transition entre l’adolescence et l’âge adulte, comme quoi grandir, c’est déchanter. Comme une fleur qui éclot au même moment qu’elle fane, on passe l’histoire à voir Olga se retenir avant de déraper dans une ivresse nihiliste qu’on ne révélera pas et qui, dans l’Histoire, aura fait d’elle la dernière femme de son fief à être exécutée. Ne passons pas par quatre chemins : c’est le film d’ouverture autant que de… fermeture puisqu’on le consacrera à l’unanimité le dimanche où Orlando a été touché par le drame. Un peu plus tard après la projection, pendant le cocktail de bienvenue, on discutera avec les réalisateurs Tomas Weinreb et Peter Kazda, un peu bloqués pour répondre à la question du choix de ce noir et blanc stylisé (simple goût d’esthètes ou façon d’inscrire un récit figé dans le temps ?) mais en tout cas déterminés à rester jusqu’à la fin du festival pour récupérer le prix ultime. On voudrait leur donner tort mais bon, les autres films leur donneront raison.

Gudsforladt

Le deuxième film, là, vient déjà foutre le bordel. La projection (peut-être un poil trop ?) matinale de Gudsforladt, un long métrage danois rouge noir qui se met bien en tête de nous la secouer, la tête, bien fort, comme dans un parc d’attraction-répulsion. S’il y a connexion avec les tchèques, c’est que c’est un portrait de femme tourmentée ; il y aurait encore matière à comparaisons, mais surtout pour réévaluer Olga, sa beauté, sa pudeur… Rendez-la nous. Gudsforladt est son contre-champs direct à prendre ou à délaisser : on buvait les mots et les larmes d’Olga, Gudsfoladt nous éclabousse de sang, dans un mauvais trip où l’on se rincerait l’œil à l’acide chlorhydrique. Le petit malin de réal Kasper Juhl s’amuse à cocher toutes les cases trash avec les tags « prostitution forcée », « viol », « strangulation », « humiliation », « vomi », « coke », « sang », « agonie maternelle » – comme si, en musique, on ajoutait exprès des gros mots dans les paroles pour garantir le sticker explicit lyrics, parental advisory – en prenant soin de se débarrasser de toute responsabilité morale (pourquoi pas) : oui, c’est bien joué – de sa part mais aussi de l’actrice qu’on voudrait voir sécher ses sanglots dans notre cou – oui le malaise est bien dans l’ambiguïté d’une mise en scène pas ambiguë du tout, juste dégueulasse, dégoulinante ou dégradante – là aussi on peut cocher toutes les cases. Loin de moi l’idée de la jouer chochotte ou de célébrer la délicatesse mais autant chez Olga la subtilité primait (c’est justement, dans ce monde de brutes, ce qu’on a primé), Gud’ pose la différence entre la force et la lourdeur, dans un concours de bras de fer, comme dans les pires Abel Ferrara complaisants.

Et pour raconter quoi, au fond ? Un mal-être en compte à rebours (d’abord quoi et ensuite pourquoi) d’une nana violée par son père, puis un inceste irrésolu entre frère et sœur, en appuyant sur les gros traits, de mutilations ou de morsures du serpent translucide qui flotte dans l’aquarium comme un pénis tueur. Philippe Nahon, rigolard : « Ce film nous fait nous sentir heureux ! ». Pas contents. Après le générique final, d’autres comparaisons abondent, plus logiques, avec Festen : tout ça parce que Gudsforladt traite frontalement d’une famille dysfonctionnelle, évidemment c’est trop facile et surtout pour le réal qui avoue relax ne pas avoir eu trop de dérèglements de ce genre dans son enfance, cette simple précision expliquant le manque de recul de la mise en scène qui ressemble moins à un trauma pour se nettoyer qu’à une démonstration de la violence sexuelle pour le plaisir malin de ne pas en procurer au spectateur. Pour la peine subie, avant d’aller au super disquaire La Face Cachée, on court vers le marché du film : il y a Post-Tenebras Lux, Bill Plympton, les premiers Dumont, Polissons et Galipettes (films libertins circa début du siècle dernier), des films du festival en copies limitées comme refilés sous le tee-shirt, Ex-Drummer… Même Guy Maddin, au programme donc avec La Chambre Interdite, film foisonnant d’idées, d’images malaxées, de saturations et d’hommages au muet, d’acteurs et d’actrices dont la fabuleuse Clara Furey, fille de Carole Laure et Lewis Furey – réécouter de toute urgence son disque The Humours Of. Bref, ce marché, c’est du très réjouissant et de quoi laver notre âme après la punition danoise – mais le meilleur soulagement sera le film Aaaahhh de l’happy hour. Transition.

Aaaaaaaah

S’il n’y a peut-être pas grand chose à en tirer politiquement (ah ?), il y a différentes lectures pour Aaaaaaaah : du dégoût, de la peur d’être dégoûté, du rire malaisant – dans le dernier cas, suffit juste de chambouler les lettres a et h. Ou un aaaaaah ok, tout ça pour ça ? C’est visiblement ce sentiment qui prédomine dans le jury, quand on demande à Philippe Nahon son opinion sur le film, le bougre répond illico et catégorique « Quel film ? J’ai pas vu de film ! », ou Chapelier Fou qui décrète sous le béret que des conneries comme ça, il y en a plein, le web et le cul. C’est marrant : quelques minutes avant la projection, on m’a demandé dans les grandes lignes ce que j’attendais du festival. Réponse : du sang, du sperme et des larmes, pour ne pas citer Master Fassbinder qui jurait par ce triptyque comme un gage de mélodrame réussi : c’est finalement, on y vient, tout le propos de Aaaaaaaaah (qui rivalise avec Rrrrrrrr, dans l’histoire du titre le plus con), pourtant pas très fameux en tant que mélodrame, ou alors seulement si on le prend comme une tragédie sur la condition humaine dès lors que celle-ci dépossédée du langage, les mots étant la seule dignité sortant du corps.

Dans Aaaaaaaaah, l’histoire d’êtres humains réduits à l’état de l’animalité (basses pulsions, morsures de sexe, selfie de testicules, etc), il y a du bien du sang, du sperme et des larmes servis sur un plateau mais aussi des crachats, du vomi, de la morve, de l’urine servis à toutes les sauces : voilà un film pour enfants que les enfants ne peuvent pas voir. Si le réalisateur Steve Oram affirme s’être imprégné de documentaires zoologiques (et de John Waters, influence incontournable dans ce genre d’opérations), on pense aussi à un oiseau comme Dupieux avec qui il joue sur le même type de mouvements de caméra à l’aveugle et saugrenus, les zooms abusifs bricolés pour créer un hyperréalisme halluciné ou encore une bande-son synthétique de l’angoisse (comme une parodie de Carpenter) en décalage avec les séquences de n’importe quoi. Et, plus globalement sur la forme, cette sensation de visionner un porno amateur mais ici, est-ce utile de le préciser, anti-sexe à l’extrême (sauf pour qui s’excite sur la scatologie, et on en connaît). Si Godard ne l’avait pas déjà pris, le film pourrait s’intituler Adieu Au Langage : idéal pour l’export, l’avantage, c’est qu’il n’y a pas besoin de comprendre Aaaaaaaaah, tout le monde peut le voir, si tant est qu’on en ait l’envie. Comme Nahon, Sebastiano Riso a décliné la proposition, passant la projection effaré, affairé sur son portable : mais, au fond, La Grande Bouffe, c’était un peu dans le même esprit, gras, orgiaque, incontinent ? Réaction : non, La Grande Bouffe, c’était une métaphore politique sur les excès de la grande bourgeoisie, la société de consommation… Très juste. Mais justement : ce qui fait la puissance de Aaaaaaaah (en même temps que sa limite), c’est qu’il ne revendique rien d’autre que ce qu’il est, à savoir une farce gratuite, affreuse, sale et méchante, une branlette qu’il serait même stupide d’intellectualiser au risque de la vider de sa substance anar. On s’arrête donc là.

Upstream Color

Tout aussi tordu mais plus au sens sinueux du terme, Upstream Color, peut-être merveilleux par bouts de séquences parvient à tenir la note autiste tout du (très) long de la bobine embobinée. Autiste, c’est sûr, comme un Brown Bunny, ce film, c’est l’affaire d’un seul homme : Shane Carruth (déjà réal du un peu culte Prime, film spatio-temporel économique). Bon, le mec est responsable de la réalisation, du scénario, de l’interprétation principale, du montage, de la production, de la musique – peut-être même est-ce son propre élevage de cochons qu’on voit à l’écran ? Bref, Upstream Color, présenté à L’Étrange Festival y avait peut-être davantage sa place que dans le rang de la subversion ou alors c’est son opacité et le simple fait, hormis l’Étrange, de ne pas avoir été diffusé normalement en France (pour des raisons, tout aussi tordues… de droits) ? Bref, une curiosité comme on dit, qu’il faut voir pour encore moins comprendre.

Ce qu’on peut dire, c’est qu’il s’inspire de Walden ou la vie dans les bois d’Henry David Thoreau (philosophe du XIXème – siècle, pas arrondissement), que c’est le récit d’un homme et d’une femme qui cherchent à se débarrasser d’un passé cataclysmique pour mettre un peu d’ordre à l’avenir, avec des trous de mémoire à boucher en buvant des vers (oui, les insectes) intégrés en douce à des pilules du lendemain plus ou moins meilleur. Vous saisissez ? Les séquences – de la piscine, des cochons, des plans anatomiques, des baisers furtifs – s’emboîtent comme des vers libres dans une analogie des contraires (pardon, cette phrase alambiquée ne fait que s’adapter à son sujet) : à la fois cérébral et charnel, symboliste et scientifique (Shane Carruth est ingénieur mathématicien dans la vie réelle), freestyle et « maîtrisé », gracieux et chiant, Alain Resnais et Science et Vie. Sûrement parce qu’il y a de la chair malmenée, des expériences foireuses, des contaminations, le film est annoncé comme du « Cronenberg sous acide », ce qui peut sonner fort pléonasmique, mais admettons alors (qualitativement) qu’on parle plutôt du réalisateur de Chromosome 3 ou d’eXistenZ ? Deuxième option, à regrets, mais en mieux, un film en même temps assez Sundance tout en restant à côté de sa plaquette, et pour preuve il a gagné le Prix très spécial dans le festival sus-mentionné, ce qui ne veut rien dire là encore et ce qui ne nous avance pas plus. Malheureusement ou tant mieux, Shane Carruth – trop occupé à être partout dans son film – n’est pas là : quand les lumières se rallument, on reste dans le noir. Next.

Like Cattle Towards Glow

Last but not least, on l’attendait beaucoup, celui-là : Like Cattle Towards Glow. Ça parle de différents fantasmes fétichistes entre homos : une performance qui se transforme en viol (à moins que ça ne soit l’inverse), du sexe champêtre qui rappelle la luminosité crue de l’Inconnu du Lac (belle photo de Michael Salerno), des visions monstrueuses ensevelies de neige, un date un peu foireux… En fait, chaque partie étant déconnectée de la précédente, c’est un film à segments, ce qui veut dire par définition que ça va être inégal, à ceci près que la vraie différence dans les cas de films à sketchs, c’est que ce ne sont pas les mêmes réalisateurs qui s’y collent (comme dans I Love Paris, I Love New-York, Tokyo, 7 jours à la Havane, etc – ouais chaque ville du monde mérite ses courts), là, ils ne sont que deux, mais deux en un, comme un couple, c’est Dennis Cooper et Zack Farley. Et attention si l’on ajoute une troisième pièce à l’affaire, Christophe Honoré produit et c’est ce qui explique peut-être aussi que l’ensemble ressemble plus (qualitativement encore, désolé) à L’Homme Au Bain qu’à un bon Greg Araki (oui oui) ou à du classic Larry Clark, cité par notre Présidente ou l’illustratrice Eva Gastro. Si l’on ne peut limiter l’adolescence rock’n’roll sexuée et droguée à l’homme de Kids, Larry plane sur le film tel un Clark Kent (on pense aussi à son Impaled intégré à Destricted, autre film à sketchs), en plus de la filiation queercore, mouvement auquel appartient l’écrivain Cooper lui-même; donc à Bruce LaBruce mais en plus chic, finalement plus dans la veine de son dernier (Gerontophilia) que de ses films Z. Trop de références ? En tout cas, trop de bites pour pas assez de personnages. Est-ce qu’il suffit de filmer des érections pour être subversif ? Peut-être, c’est possible, mais ça ne suffit pas à faire un bon film, surtout quand il y en a plusieurs.

https://youtu.be/GlvM8C4tVfw

Dans les courts métrages tout court, on dira d’abord que ceux présentés hors compétition étaient les plus cinglés et les plus brillants (Inside Love de Margaux Spindler, Wasted Night de Joseph Catté, Shopping de Nikodem Rautszko Panz, Pic Nic Douille de Jean Chauvelot) mais on citera Les Dessous du Pop (Julien Lahmi) qui fait dans le recyclage de vignettes Disney, rock et explicitement sexuelles assemblées et retouchées entre found footage, pop art et montage épileptique pour pointer l’abondance d’images limites sur l’enfance flinguée ; La Momie (Lewis Eizykman), film autobiographique qui pose la question la plus générationnelle qui soit « Quand est-ce que tu vas commencer à bosser ? »; Transcept (Giovanni Di Legami), film de fin d’étude Platonien mais pas platonique, avec, par exemple, un joli fondu d’un homme qui transforme en pierre ; Pregnant Man de Charlie Mars (qui a déjà clippé Sexy Sushi et Mansfield TYA) se basant sur ses cauchemars d’homme enceint et rappelant le Jeunet de La Cité des Enfants Perdus, titre qui d’ailleurs sied bien à ce court ; Limbo Limbo Travel (Zsuzsana Kreif et Borbala Zetenyi), soit guerre des sexes, misandrie, folie, gagnant du jury ; Phantasm of Living (Jean-Sebastien Bernard), le meilleur avec Tango, pastille réminiscence et euphorisante de 6 minutes sur une jeune fille émoustillée dans le grand bassin par l’homme au bain, film qui a compris que de Deep End à Showgirls la piscine était le lieu le plus voluptueux ; Erase All (Nicolas Paban), un peu neuneu, dada, cucul, qui parle de terrorisme avec légèreté, fallait oser en ces temps agités ; et Plumés (Camille Pernin) l’histoire d’une fraternité louche qui mériterait d’être étirée en version « long » et qui a curieusement tapé dans l’œil du jury d’incarcérés.

Et enfin Tango (Sarah El Atassi, Axel Henry et Sylvain Coisne), qui pourrait n’être qu’une énième variation sur la violence conjugale mais qui est plus que ça : le montage à l’envers incite à le renvoyer inévitablement à Irréversible mais le co-réalisateur Axel Henry prétexte que Noé n’a pas le monopole des films montés à l’envers (en effet, il y a aussi Memento, 5X2, ou des reconstitutions de souvenirs comme Dark City, etc, la liste est longue) sauf que Noé détient le monopole d’être le seul à y être bien parvenu sur la longue durée. Avec Tango, sur un format court, ça fait deux.

On rallume.

PS : à l’année prochaine.

3 commentaires

Besson le grand bleu.

http://filmzenstream.com/malavita-streaming-vf-hd/

Climax à 0:55:24

Haha c’est drole

http://streamingvfhd.tv/comme-des-betes-film-complet/

http://www.movie4k.club/watch-online/masterminds-2016/