Hormis une jolie chanson sans crissements de Sonic Youth ou un reportage gon-zoo d’Olivier Delacroix, Schizophrénia est avant tout un grand film subjectif et en voix-off sur la psychologie du serial killer Werner Kniesek. Jusque-là réduit en copies poussiéreuses – au mieux en VHS et VF, au pire introuvables, l’injustice est désormais réparée grâce à une réédition du film d’horreur sans erreurs de Gerald Kargl, chez Carlotta. Surprenant par son approche – approche/angle et approche/proximité – ; Schizophrénia fait le pari de la prise de recul, se cogne le nez avec les plans anatomiques à la loupe ; tout ça pour explorer la bête le plus près possible. Comme une autopsie du meurtrier mais avant la mort de la victime.

Docu-témoignage clinique ou exercice de pirouette filmique, film d’horreur humaine, récit en temps réel ou narration d’un autre film, attachant, révulsant, vieilli ou intemporel… Voici les dix points de schizophrénies de Schizophrenia.

1. Fait divers, biopic ou documentaire ?

Le postulat de départ est simple : on prend un personnage existant, Werner Kniesek, serial killer contemporain au film, contrairement à un biopic comme Zodiac (en décalage horaire, comme presque tous les biopics) ; on n’est pas sympa alors on rembobine pour disséquer plan par plan 24 heures dans la tête de ce dingo. Généralement, en ce qui concerne la touche du réel, les films de genre s’inspirent soit de faits divers soit directement de personnages en chair et en nonosse, en les transposant à l’écran. Le film devient pour ainsi dire biographique. Est-ce le cas de Shizophrenia, est-ce un Biopic ? Peut-être. Le lien évident entre une star et un serial killer ; ils ont mené des vies diablement romanesques, filmesques. Et, pour la deuxième catégorie, des vies plus extrapolées et saignantes encore que n’importe quelle fiction rayon boucherie. Demandez à des spécialistes de la question (flics, criminologues, docteurs ès détraqués mentaux…), ils vous répondront que souvent les œuvres de fiction, c’est de la gnognotte à côté de ce que raconte le réel. Schizophrenia a l’ambition d’être un film de genre et non pas un document retraçant un portrait (pour faire échos à son petit frère, Henry, Portrait d’un serial Killer, sorti 3 ans plus tard). Ici l’équipe n’a pas eu l’autorisation d’aller consulter le vrai Werner. Et c’est tant mieux. L’imagination a donc fait le reste, ainsi que la forte influence du livre du Vampire de La Dusseldorf, sorti au moment de l’élaboration du film (1983 donc), autre cas de malade – rendant finalement le cas Werner à la fois intime et universel-dans-sa-marginalité de psycho.

Le postulat de départ est simple : on prend un personnage existant, Werner Kniesek, serial killer contemporain au film, contrairement à un biopic comme Zodiac (en décalage horaire, comme presque tous les biopics) ; on n’est pas sympa alors on rembobine pour disséquer plan par plan 24 heures dans la tête de ce dingo. Généralement, en ce qui concerne la touche du réel, les films de genre s’inspirent soit de faits divers soit directement de personnages en chair et en nonosse, en les transposant à l’écran. Le film devient pour ainsi dire biographique. Est-ce le cas de Shizophrenia, est-ce un Biopic ? Peut-être. Le lien évident entre une star et un serial killer ; ils ont mené des vies diablement romanesques, filmesques. Et, pour la deuxième catégorie, des vies plus extrapolées et saignantes encore que n’importe quelle fiction rayon boucherie. Demandez à des spécialistes de la question (flics, criminologues, docteurs ès détraqués mentaux…), ils vous répondront que souvent les œuvres de fiction, c’est de la gnognotte à côté de ce que raconte le réel. Schizophrenia a l’ambition d’être un film de genre et non pas un document retraçant un portrait (pour faire échos à son petit frère, Henry, Portrait d’un serial Killer, sorti 3 ans plus tard). Ici l’équipe n’a pas eu l’autorisation d’aller consulter le vrai Werner. Et c’est tant mieux. L’imagination a donc fait le reste, ainsi que la forte influence du livre du Vampire de La Dusseldorf, sorti au moment de l’élaboration du film (1983 donc), autre cas de malade – rendant finalement le cas Werner à la fois intime et universel-dans-sa-marginalité de psycho.

2. Réalisme sec ou sublimation du réel ?

La mise en scène fait partie intégrante de la vie des serial killer, réalisateurs en puissance – égocentriques, voyeurs, maniaques, manipulateurs ; ça, c’est pour les qualités. D’ailleurs, Werner le dit souvent, « j’ai un plan ». Et des plans, il y en a toutes les minutes des superbes, même si le style tuant du film aura néanmoins causé la mort « cinématographique » (traduire par « financière ») de son réalisateur.

Mais bon, il ne faut pas oublier une chose : Schizophrénia a été façonné à quatre mains. Il vaut autant pour la réalisation sèche autrichienne – pléonasme – de Gerald Kargl que pour l’expérimentation voluptueuse de son chef opérateur, Zbigniew Rybczynski – oui, même son nom est expérimental (plus sérieusement, à noter qu’il a réalisé des clips pour Lou Reed, Pet Shop Boys, Supertramp, le Imagine de Lennon…). Cela étant dit, une œuvre conçue à deux contient forcément une bonne dose de schizophrénie, non ?

3. Saignant ou à point ?

Schizophrenia est un film d’horreur avec du sang ; oui mais, en vrai, surtout celui qui bouillonne à l’intérieur. Gaspar Noé (guest du DVD car parrain français proclamé du film) fantasmait sur un film en voix off qui suivrait le cheminement de la pensée, avec ses interruptions, ses incohérences, ses contradictions, ses illuminations, ses digressions bordéliques, sa ponctuation décousue. Et le point fort de Schizophrenia, c’est justement son écriture ; archi léchouillée. On suit les pensées morbides de Werner, mais il ne divague pas, il gigote en permanence mais sa façon de raisonner ne file pas le mal de mer (le reste, si). Sa pensée demeure très structurée quoique obsessionnelle (donc blindée de répétitions) de bout en bout ; normal, pour quelqu’un qui a passé dix ans en taule à ruminer ses névroses. A sa sortie, elles éclatent à point, limpides, comme un volcan en éruption.

4. Film ou récit d’un autre film ?

Au moins trois lectures se confondent/se superposent dans Schizophrenia :

1. Le fait divers tel quel qui, si l’on connaît l’histoire initiale, provoque inévitablement la comparaison entre réalisme et pur cinéma (classique).

2. Le récit de l’enfance de Werner qui provoque l’image mentale du spectateur décontenancé. Exemple : il raconte que sa grand-mère l’attachait, alors qu’il était encore un mioche innocent, près de la fenêtre et mouillé, afin qu’il choppe la crève. Et en crève.

3. La vision directe de ce qu’il fait ; tuer, s’apprêter à le faire ou nettoyer son saccage.

Ces trois visions ne renvoient pas vraiment au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais plutôt aux trois temps : passé (flash-back), présent (temps réel), et futur (il y a même du flash-forward). Plusieurs films se concentrent en un. La voix-off, au-delà de raconter un autre film potentiel, serait en quelque sorte un ancêtre du commentaire audio DVD. Suffit juste de remplacer « pourquoi j’ai commis ce film ? » par « pourquoi j’ai réalisé ce crime ? ».

5. Amplification de la trouille ou anesthésie générale ?

Par le biais de cette voix-off, tout se mélange pour détraquer le nord, le sud, l’est et l’ouest du cerveau. Mais on est partout sauf à l’ouest, surtout écartelé quelque part entre ces horizons sinistres (et toute espérance laissée à l’entrée, comme en Enfer). Impossible de s’évader ; dés lors que Werner quitte la prison (dès le début du film), c’est le spectateur qui est enfermé (jusqu’à la fin). Pour les plus chochottes : fermer les yeux ne sert à rien, sinon à voir encore mieux les horreurs débitées par Werner. La voix-off serait un peu comme une 3D sonore.

Inversement, ce processus peut aussi transformer la secousse en berceuse, caressée par les compositions sublimes et troubles de Klaus Shultze. Endormir le spectateur façon anesthésie générale. On ne nous propose pas seulement de voir ce qu’il fait en vision subjective, mais de comprendre comment lui voit les choses, pourquoi il s’avère quasiment normal d’en arriver à ce point (de non retour).

Vomir sur place ou trouver que cette manipulation rend le plat plus digeste, c’est au choix.

6. Suivre ou traquer ?

On a dit 24h, en gros ; une journée de Werner qui ressemblerait à un tour complet de Monopoly en cul de sac puisqu’on remplacerait la case Départ et Arrivée par la case Prison. Alors quoi, Schizophrenia, une simple reconstitution pour le premier rôle du spectateur – à première vue – qui serait celui de flic ? Je l’ai dit plus haut : non.

Les serial killers ? Pas le genre de gus à déblatérer des heures entre potes pour raconter leurs névroses et les conséquences qu’elles posent. Stéphane Bourgoin me l’avait confirmé ; pas partageurs, leurs fantasmes restent personnels, les serial killers ne sont pas vraiment adeptes des partouzes sanguinaires. Il n’existe pas non plus d’associations de soutien genre Serial Killer Anonymes, ou Aides Aux Nécrophiles. Et pour le « secret professionnel », c’est compliqué.

Imaginons. Le serial killer :

– « J’en peux plus, je suis killer addict, et hier j’ai encore tué un mec qui ressemblait à ce fils de pute qui m’avait pourri mon année de CME. »

Le psy : « – Bien, bien, poursuivez… »

Non, impossible. Et pourtant, c’est bien l’enjeu majeur de Schizophrenia ; être suivi par un spectateur qui devient psy, à défaut de devenir lui-même psycho. Ou du moins suivi, à cause de certaines prises de vue qui semblent provenir de caméras de surveillances ! Mais non, encore une fois, le spectateur ici est 100% psy, 0% flic. Il ne dit pas « je vous arrête », mais plutôt « bien, bien, poursuivez… ».

7. Un film muet bavard ?

Si les serial killers parlent, c’est que c’est par définition déjà trop tard : l’asile psychiatrique, quoi. Ca tombe bien : Erwin Leder, l’interprète du tueur, aurait grandi là-dedans (père directeur d’un centre regroupant schizophrènes et autres maniaco-dépressif).

Il y a deux pôles donc dans Schizophrenia : la pensée et les actes. Y a t-il plus précis et honnête comme moyen de montrer un être humain ? L’interactivité du film se combine par télépathie : Werner pense et a priori on ne discutaille pas pendant une projection. Muet – pas plus de 10 répliques en tout et pour tout et les bouches ne bougent que pour hurler – mais sacrément bavard quand il pense tout haut ce qu’il ne dit même pas tout bas.

8. Film de vengeance anti-cathartique

Ed Kempfer, serial killer : « Je tue en fait ma grand-mère parce que je veux tuer ma mère. Et ma grand-mère était pire que ma mère. Avec ma mère, j’ai ce complexe d’amour et de haine qui est très difficile à accepter et je fuis… je fuis cette réalité que je n’arrive pas à assimiler. ». La même rengaine pour Werner : faire de l’échangisme meurtrier. S’en prendre aux mauvaises personnes.

Ed Kempfer, serial killer : « Je tue en fait ma grand-mère parce que je veux tuer ma mère. Et ma grand-mère était pire que ma mère. Avec ma mère, j’ai ce complexe d’amour et de haine qui est très difficile à accepter et je fuis… je fuis cette réalité que je n’arrive pas à assimiler. ». La même rengaine pour Werner : faire de l’échangisme meurtrier. S’en prendre aux mauvaises personnes.

Schizophrenia humanise Werner au maximum ; son omniprésence presque divine écrase le reste des personnages-victimes chosifiée à outrance ou « animalisé » (la fille qui cherche à se débattre comme un petit insecte) : il est finalement le seul dont on connaisse quelque chose sur sa vie (autrement dit : tout).

Le titre original est d’ailleurs assez banal : Angst ; l’angoisse de la vengeance ? Le plus souvent, on a hâte qu’elle jaillisse, cette vengeance, ici on ne fait que l’appréhender. Le pire, c’est que même Werner flippe. En témoigne ce passage hallucinant où, couteau en main, prêt à tout déchirer, il avoue être « mort de peur ». Et s’il ne fait rien, donc s’il ne tue pas, eh bien, ça peut devenir chiant – et c’est justement chiant que ce soit chiant (et là résonne l’écho maléfique de Funny Games). Il est resté dix ans en taule en se retenant, et l’erreur n’a évidemment pas été celle de tuer mais de s’être fait choper. A défaut de vengeance, au moins une revanche.

9. Temps réel ou décalages ?

La promesse sur le temps réel est presque tenue. Il fallait un bémol pour faire exception à la règle du jeu : on ne voit pas le supposé viol nécrophile. Au réveil, on le voit, futal sur les chevilles, encore titubant près du cadavre de la fille. A-t-il rêvé ? As-t-il eu un peu chaud ? Non parce que l’idée est maligne (et logique) : ledit temps réel s’arrête dès lors qu’il dort (il faut bien qu’il recharge les batteries après tant d’adrénaline). Autrement, ce serait écran noir pendant plusieurs heures. Et ce serait bien embarrassant.

Autre forme de décalage, l’humour (inutile de préciser que le film ne se démarque pas par son sens de la gaudriole) : « J’étais mal à l’aise avec ma tenue vestimentaire. Mais après 10 ans de prison, on ne peut pas être à la mode». Ou des variations : « Elle me rappelle ma petite amie (avec un ton plutôt suave)… Une vraie salope (poarf, coup de couteau) ».

Tout le film est en fin de compte l’expression d’un décalage; c’est peut-être pour ça qu’il n’est réellement bien visible que 30 ans après sa sortie.

10. Attraction-répulsion

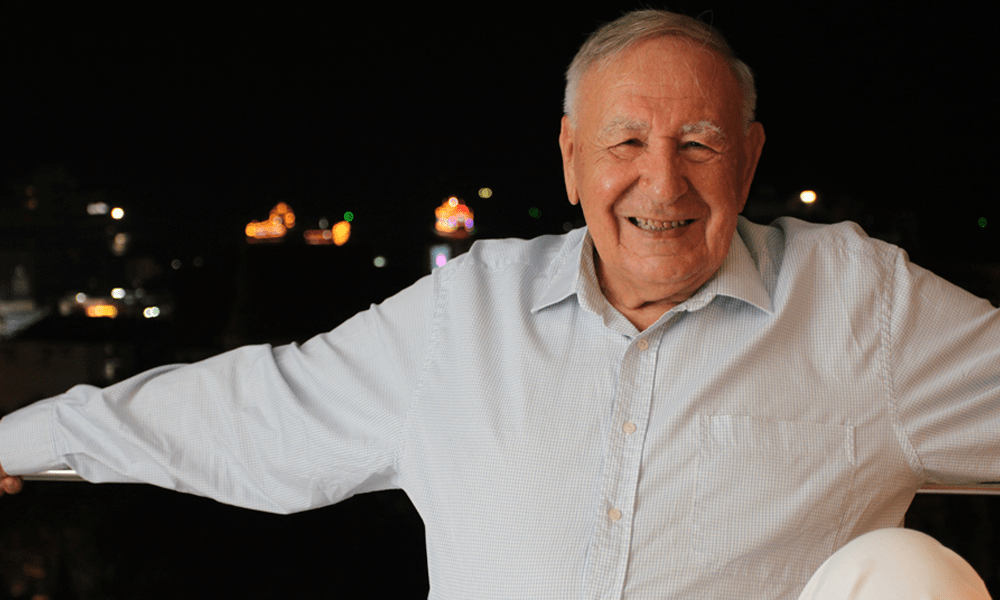

Bourgoin, pour conclure : « Schizophrenia un film que j’admire mais que je ne peux pas aimer ». Pareil, même si je ne suis pas d’accord.

Gerald Kargl // Schizophrenia // DVD Carlotta

En partenariat avec La Gaîté Lyrique, papier à lire aussi ici.

1 commentaire

PS : Projection du film au Nouveau Latina 14/07-22h, pour les gens qui voudraient le voir sur un grand et bel écran, voilà.